日本の農業は、担い手不足や生産性の課題に直面しています。 そうした中で、AI・IoT・ロボット技術を活用して生産効率を高める「スマート農業」への注目が年々高まっています。 世界的にもスマート農業は拡大しており、日本でも導入事例が増え続けていますが、その一方で「実際の普及率」や「導入の壁」はまだ明確に理解されていない部分も多いのが現状です。

この記事では、最新のデータをもとにスマート農業の現状と課題を整理し、普及を進めるためのポイントについて解説します。

スマート農業とは

スマート農業とは、ICT・AI・IoTといった先端技術を活用し、農業の生産性と効率性を高める取り組みです。

これまでの“勘と経験”に依存する農業から、データに基づく再現性の高い農業へとシフトする動きは、すでに日本各地で広がりを見せています。

例えば、ハウス内の温度や湿度、CO₂濃度を自動制御する環境制御システム、ドローンを使った農薬散布、AIによる潅水制御や収穫ロボットなど、技術の領域は多岐にわたります。

こうした技術を活用することで、労働力不足の解消と品質・収量の安定化を両立できる点が大きな強みです。

スマート農業の普及率と現状

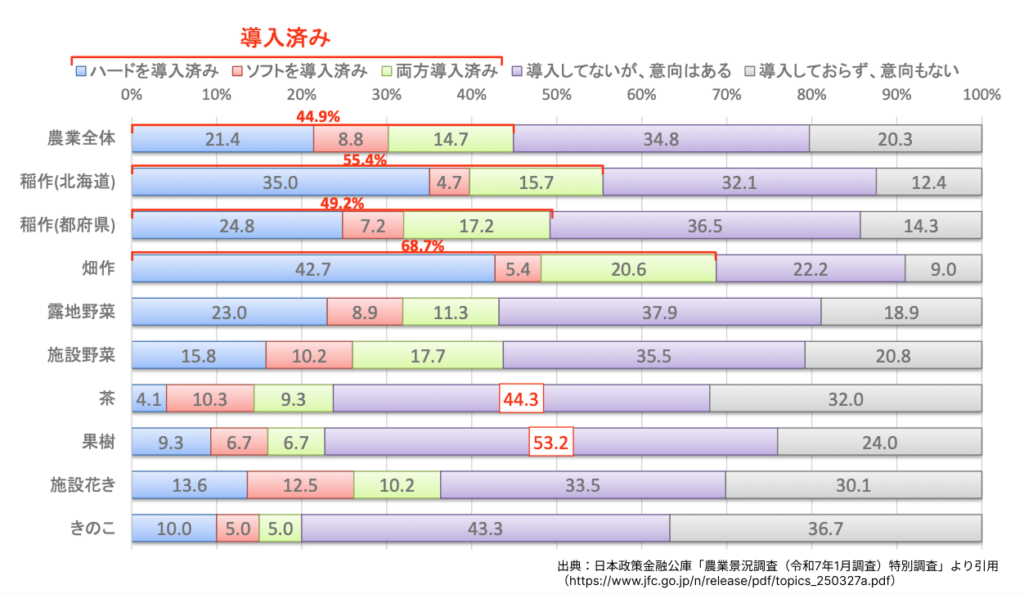

出典:日本政策金融公庫「農業景況調査(令和7年1月調査)特別調査」より引用

(https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_250327a.pdf)

日本政策金融公庫が2025年3月に発表した「農業景況調査(令和7年1月)」によると、スマート農業の”導入率”は全体で44.9%と、およそ2戸に1戸が何らかの形で技術を取り入れている状況です。

導入率が特に高いのは以下の分野です:

- 畑作:68.7%

- 稲作(北海道):55.4%

- 稲作(都府県):49.2%

酪農分野でも、北海道で43.8%、都府県で43.2%と比較的高い導入率を示しています。

一方、果樹(53.2%)、茶(44.3%)といった作目では「今後導入したい」という意向が高く、今後さらに拡大していく可能性が示されています。

また、農家がスマート農業に期待している効果としては、

- 農作業の省力化(83.1%)

- 品質・収量の向上(43.6%)

- 資材使用量の削減(40.7%)が上位を占めています。

つまり、導入は“技術志向”というよりも“実利志向”で進んでいることがわかります。

スマート農業普及の壁

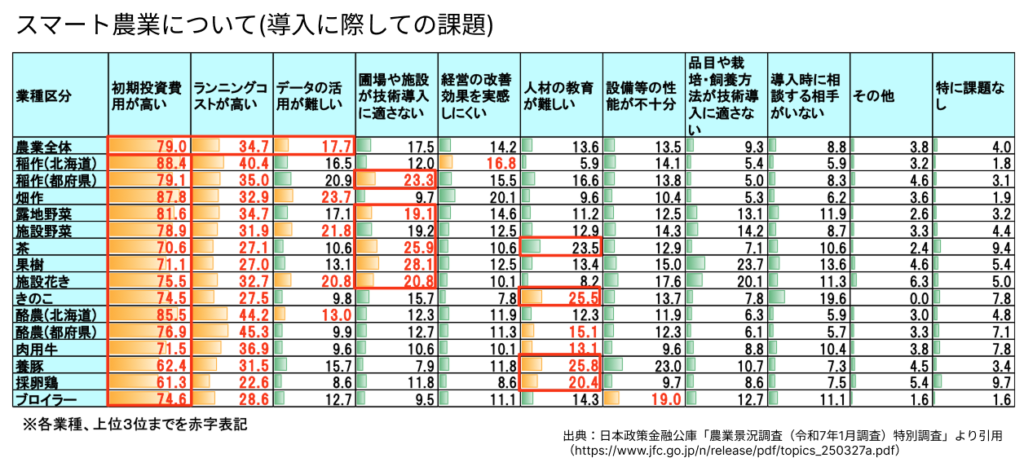

出典:日本政策金融公庫「農業景況調査(令和7年1月調査)特別調査」より引用

(https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_250327a.pdf)

導入率が約45%に達した一方で、依然として多くの農家がスマート農業に踏み切れていない現実もあります。

その背景には、以下のような課題が存在しています。

① 初期投資コストの高さ

スマート農業機器は高額なものが多く、特にセンサー・自動潅水・ロボットトラクター・制御システムなどは数十万〜数百万円の初期費用が必要です。

導入していない農家の約5割がコスト面の不安を理由として挙げており、小規模農家にとっては大きな壁となっています。

② データ活用ノウハウ・人材不足

機器を導入しても、「得られたデータをどう活用するか」が課題となるケースは多くあります。

実際に、「活用方法がわからない」と回答した農家は3割を超えています。

データを“現場の判断”に落とし込める人材やノウハウの不足が普及の大きな障害です。

③ インフラ・制度面のハードル

農業現場では通信インフラが十分でない地域も多く、機器の接続環境を整えるだけでもコストと手間がかかることがあります。

さらに補助金制度は申請手続きが煩雑で、対象機器が限定されているケースもあり、これらも導入をためらう要因となっています。

④ 効果が見えにくい

スマート農業は即効性のある施策ではなく、中長期的に効果を発揮するケースが多いため、導入の意思決定が遅れがちです。

費用対効果の見通しを立てにくい点も心理的なハードルとなっています。

普及のためのポイントと打開策

スマート農業を広く普及させるためには、現場が抱える課題を一つずつ解消していく必要があります。

特に効果的とされるのは、次の3つのアプローチです。

① 補助金・助成金の活用

初期コストの壁を下げるために、国や自治体による補助金・助成制度を活用することが重要です。

実際、スマート農業関連機器の多くは補助対象となっており、「導入コストの軽減=普及の加速」につながっています。

② 教育と伴走支援

技術導入後の運用・分析・改善を伴走支援できる仕組みが必要です。

データ活用人材の育成、操作教育、ノウハウ共有の仕組みが整うことで、「使える技術」として根付かせることが可能になります。

③ 成功事例の可視化

モデル圃場や先進的な取り組み事例を共有し、「導入するとどうなるか」を具体的に示すことも効果的です。

成果が“見える”ことで、心理的障壁の軽減にもつながります。

Happy Qualityの取り組み

スマート農業は、単なる技術導入ではなく、「売れる農業をつくるための手段」として活用することで、真価を発揮します。

Happy Qualityが推進する「マーケットイン農業」では、市場ニーズを起点とし、「どんな品質の農産物が求められているのか」から逆算した栽培設計を行っています。

この考え方は、スマート農業技術と非常に親和性が高いのが特徴です。

技術と市場をつなぐことで、「導入したけど活用できなかった」という従来の課題を解決し、収益を生み出すスマート農業を実現します。

Happy式マーケットイン農業についてはこちら

スマート農業の導入率は着実に伸びており、すでに約45%の農家が何らかの形で活用を始めています。

一方で、コスト・人材・インフラ・心理的障壁といった課題も残されており、普及を加速するためには実践的な支援策が欠かせません。

そして、最も重要なのは「技術導入を目的化しない」こと。

市場を見据え、収益を上げるための一手段としてスマート農業を位置づけることが、今後の普及を左右する鍵となります。