作物の生産性を高めるためには、肥料や潅水といった管理以上に「光合成」という植物の基本的な生命活動を理解することが重要です。光合成は葉の中で起こるエネルギー変換の仕組みであり、作物の生育・品質・収量すべてに直結します。

本記事では、光合成の基本的な仕組みから、光・温度・CO₂濃度といった環境要因による影響、そして気孔の役割までをわかりやすく解説します。

光合成とは?基本の仕組み

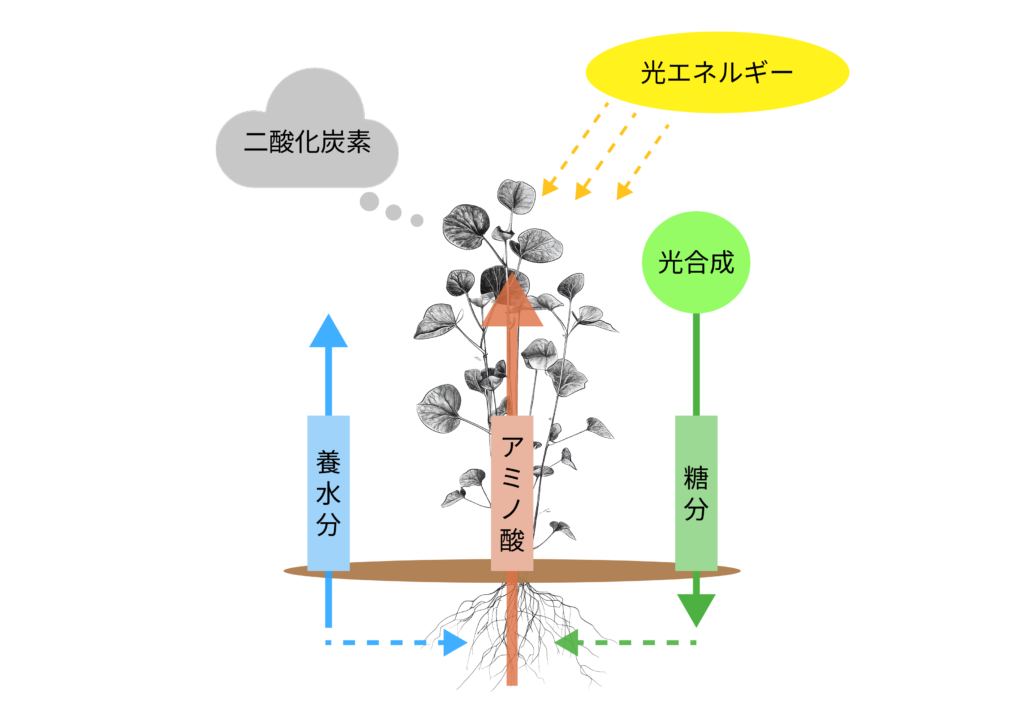

光合成は、植物が生きて成長するための最も基本的なエネルギー変換のプロセスです。葉が太陽からの光エネルギーを受け取り、気孔を通して大気中の二酸化炭素を取り込みます。同時に、根から吸収された水や養分が葉へと運ばれます。

これらの要素が組み合わさることで、葉の内部で光合成の反応が進み、糖分やアミノ酸といった有機物が作り出されます。糖分は植物全体に送られ、成長や果実の形成、エネルギー源として利用され、アミノ酸はタンパク質合成や代謝の中心的な役割を果たします。

つまり光合成は、「光・二酸化炭素・水」という外部資源を取り込み、作物の収量や品質を支えるエネルギーへと変換する仕組みといえます。

図のように、光合成は単なるエネルギー生産ではなく、根からの養水分輸送や炭素固定と密接に連動し、植物全体の成長を支える土台となっています。

光合成に影響を与える主な要因

光合成の効率は、外部から与えられるエネルギーと環境条件によって大きく左右されます。つまり、「どのような環境で植物が育っているか」によって、光合成によるエネルギー生産量が変わってくるのです。

特に影響が大きいとされるのは、葉そのものの特性、光、温度、二酸化炭素濃度の4つです。これらは互いに独立しているわけではなく、複雑に関係し合いながら光合成の速度や効率を決定しています。以下で、それぞれの要因について簡単に整理します。

参考:植物生理学・発生学 原著第6版 -9章-光合成:生理学的・生態学的考察

葉の特性による影響

- 葉の形態や内部構造は、光合成能力に大きく関係しています

- 陽生植物と陰生植物では光吸収能力が異なり、光環境への適応性が分かれます

- 解剖学的な構造が、光吸収の効率や光合成速度の上限を左右します

光の影響

- 光の強さが増すと光合成速度は上昇しますが、一定の光量で飽和します

- 陽生植物は強い光で最大の光合成速度を示し、陰生植物は低い光でも効率的に光を利用します

- 光環境は施設栽培において調整しやすい重要な要素のひとつです

温度の影響

- 温度には光合成の最適範囲があり、C₃植物では10〜25℃。C₄植物では30〜40℃が目安です

- 低温では酵素活性が下がり、高温では呼吸量が増えるため純同化量が減少します

- 適切な温度制御は、光合成効率と生育速度を左右します

二酸化炭素濃度の影響

- CO₂濃度が上昇すると光合成速度も高まります

- C₃植物では特に顕著な効果が見られ、収量向上に直結します

- CO₂補償点はそれぞれ、C₃植物では50〜100ppm。C₄植物では光呼吸がほとんど起こっていないため補償点がゼロに近い

CO₂補償点とは植物が光合成によって取り込む二酸化炭素量と、呼吸によって放出する二酸化炭素量がちょうど釣り合う点のこと。栽培現場において、CO₂補償点を下回るような濃度では、植物は光合成でCO₂を十分取り込めず、成長が止まるかマイナスになることもあります。逆に補償点を上回る濃度では、純粋なCO₂吸収(=純光合成)が起こるため、生育が進みます。

気孔と光合成の関係

光合成に必要な二酸化炭素は、葉の表面にある「気孔」から取り込まれます。気孔は小さな開閉装置のようなもので、CO₂の取り込みと同時に水分の蒸散を制御しています。

気孔が閉じているとCO₂が取り込めず、光が十分にあっても光合成は進みません。一方、開きすぎると水分が失われ、植物がストレスを受けてしまいます。そのため植物は、光・湿度・温度・水分状態などに応じて気孔を巧みに開閉し、光合成と水分のバランスを取っています。

この“気孔の状態”を正確に把握することは、光合成の実態を知るうえで非常に重要なポイントです。

光合成能力を測るために必要な指標

二酸化炭素の吸収速度

光合成において最も直接的な指標の一つが、葉が取り込む 二酸化炭素(CO₂)の吸収速度 です。

葉の表面でCO₂が取り込まれ、炭素固定反応(カルビン回路)によって糖などの有機物に変換されるため、この吸収量は光合成速度そのものを示す重要な指標となります。

このCO₂吸収速度は、ガス交換装置(NDIRセンサーなど)を用いて、葉の前後でCO₂濃度の差を測定することで算出できます。

特にC₃植物ではCO₂濃度に大きく依存するため、この数値を継続的に測ることで環境条件と光合成の関係性を定量的に評価することが可能です。

蒸散速度

蒸散とは、植物の葉から水分が水蒸気として大気中に放出される現象で、光合成と密接に関係しています。

気孔が開くとCO₂の取り込みが増える一方で、水分も同時に失われるため、蒸散速度の測定は気孔の開閉状態や葉の水分動態を推定するうえで欠かせません。

蒸散速度は、CO₂と同様にガス交換装置を用いることで水蒸気濃度の変化から求められます。

この数値をCO₂吸収速度と組み合わせることで、光合成効率や水利用効率(WUE)の解析にもつなげることができます。

クロロフィル

クロロフィル(葉緑素)は光合成の光エネルギーを吸収する主要な色素であり、その含有量や活性は光合成能力と深く結びついています。 特にクロロフィル蛍光の測定は、葉が光をどの程度効率的に利用しているか(PSII活性など)を非破壊で評価できる技術として、研究・実践の両面で活用が広がっています。

蛍光測定によって、環境ストレス下での光合成の低下や、活性の高い条件の把握が可能になります。

Happy Qualityの取り組み

光合成能力を数値で把握することは、従来は研究機関や限られた現場にしかできないものでした。

また従来の方法では、気孔の観察には顕微鏡を用いる必要があり、葉を切り取らなければならないうえ、同じ葉を用いた時間経過による開閉の変化を追跡することは困難でした。

Happy Qualityが開発した Stomata Scopeは、葉を挟むだけで気孔の開閉を撮影・解析できる 非破壊型のハンディデバイス です。

撮影は数秒で完了し、葉を切り離す必要がないため、30分後・1時間後といった時間変化をそのまま追跡することが可能です。

撮影後はAIが自動で気孔の数・位置・開閉の有無・開度・面積などを解析し、気孔の状態を即座に数値化します。

これにより、CO₂吸収速度や蒸散速度と密接に関わる 「光合成の入り口」 を、現場レベルで可視化することができます。従来の高価な測定機器に比べて扱いやすく、スマート農業や栽培管理の改善にも応用できるのが大きな特徴です。

日々の管理の中で光合成能力をデータとして把握できれば、水やり・施肥・環境制御の判断をより精密に行うことが可能になります。

Stomata Scopeの詳細はこちら

光合成は、光・温度・CO₂・水分といった環境要因が複雑に絡み合って成立しています。そして、その入り口となるのが気孔です。

この目に見えないメカニズムをデータで捉えることで、勘と経験に頼った栽培から、科学的に裏付けられた栽培へと進化させることができます。

今後も光合成の“見える化”とデータ活用は、スマート農業の中核を担うテーマとなっていくでしょう。