近年、「スマート農業」という言葉が広く浸透しています。しかし実際には、どんなデータを集めればよいのか、集めたデータをどう活用すればいいのかが分からず、導入をためらう生産者も少なくありません。

これまで経験や勘に頼っていた栽培を、データを根拠にした栽培・経営へと進化させるには、まず「データ収集と活用の基本」を理解することが重要です。本記事では、農業におけるデータ収集の目的や種類を整理しながら、実際の事例も交えて解説します。

なぜ農業にデータが必要なのか

農業は自然条件に大きく左右される産業です。気温や日射量、降雨などの環境要因はもちろん、作業計画や人員配置によっても収量や品質は変化します。こうした「不確実性」を減らすために、データの収集と見える化が求められています。

データを活用することで、以下のような改善が可能になります。

- 生育改善:環境制御や施肥・潅水の適正化で収量と品質を向上

- 労務削減:作業履歴を基に効率化を進め、ロボット化の導入を後押し

- 経営安定:収穫量や品質を予測し、計画的な出荷で安定収益を確保

つまり、データ活用は「収量・品質の安定化」と「経営効率化」の両立を実現するカギなのです。

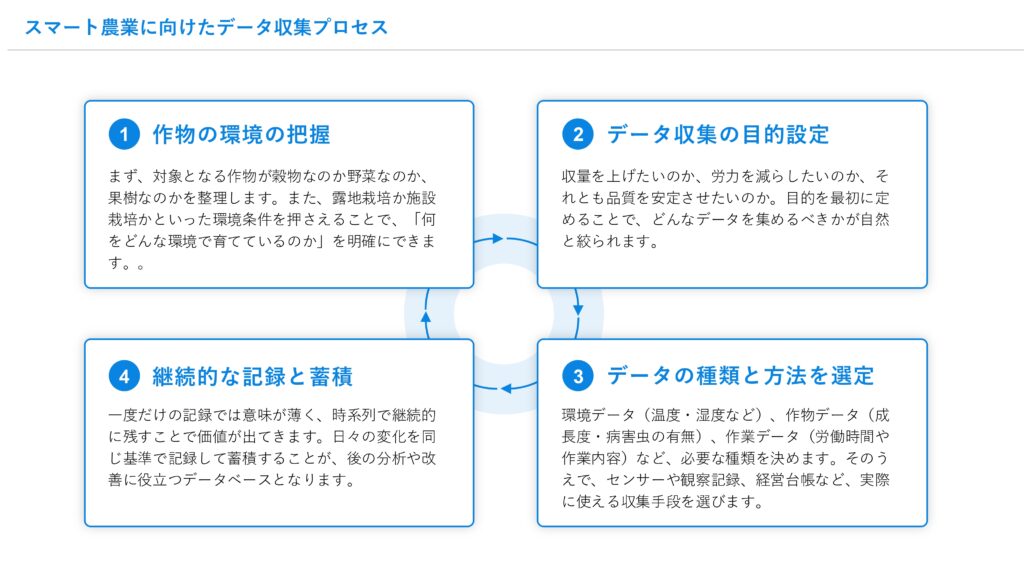

データ収集の基本的な考え方

データ収集を始める際に大切なのは「目的と現場条件の整理」です。

- 対象作物:穀物・野菜・果樹・花きなど

- 栽培環境:露地栽培・施設栽培・水稲など

- 圃場条件:大規模農場・中山間地域・都市近郊

これらの条件によって、必要となるデータの種類や粒度は大きく変わります。例えば、施設園芸ではCO₂濃度や土壌水分の管理などが重要ですが、露地栽培では土壌成分数値や気象情報、病害虫発生状況の把握などが重視されます。

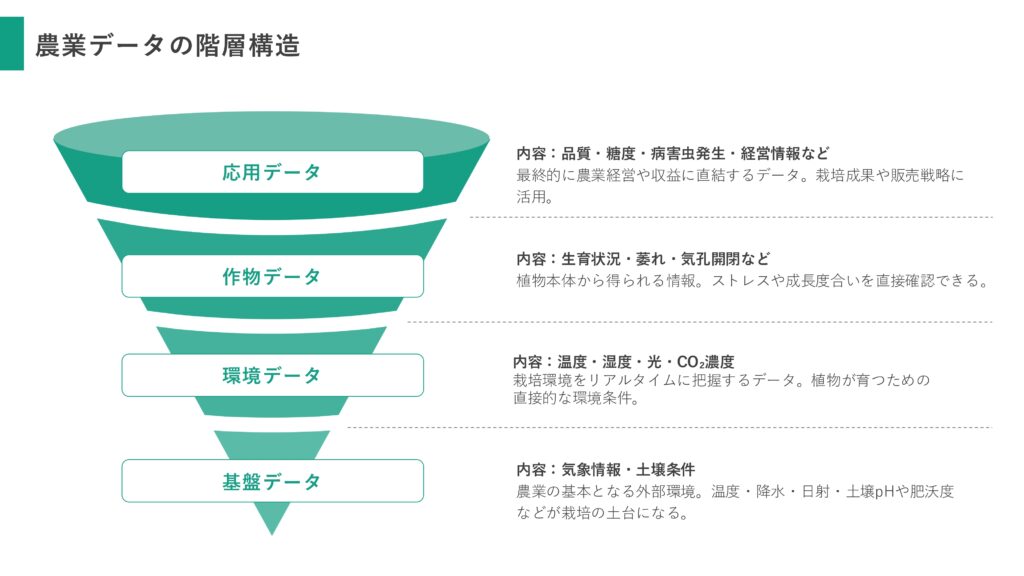

どんなデータを集めるべきか

スマート農業で集められるデータは、大きく4つのカテゴリに分けられます。

① 環境情報

気温・湿度・日射量・CO₂濃度・土壌水分・EC値など、生育環境に関する基礎データ。これらを基に潅水や換気を最適化できます。

② 作物情報

草丈や葉色、果実の肥大や糖度、リコピン量など作物の生理的なデータ。近年はセンサーやカメラによる非破壊計測も普及しています。

③ 農作業情報

作業の種類・時間・投入人員といった情報。作業効率を分析し、労働コストの削減に役立ちます。

④ 収穫情報

収量やサイズ、不良果率、糖度や品質など。単なる販売記録ではなく、次作改善に直結する重要データです。

その他の重要情報

病害虫発生情報、経営データ、資材の使用履歴、作付計画、制御入力(暖房・潅水量など)、燃料費や光熱費も農業経営に直結するデータです。これらを含めて整理することで、農業全体を俯瞰できる基盤が構築されます。

収集データはどう活かされるのか?

スマート農業の現場では、センサーやAIによって膨大なデータが日々記録されています。しかし、ただ集めるだけでは意味がありません。大切なのは、それらのデータをどのように活かして栽培や経営に結びつけるかという点です。ここでは、収集されたデータがどのように現場で役立つのかを、具体的な活用シーンごとに紹介します。

1. 栽培環境の最適化

温度・湿度・CO₂濃度などの環境データをリアルタイムでモニタリングし、自動制御システムに反映。例えば、ハウス内の温度が上がりすぎた場合は自動で換気、湿度が下がればミスト潅水を作動させるなど、データがそのまま生育環境の安定化につながります。

2. 作物状態の把握と予防管理

葉の萎れや気孔の開閉データをAIが解析することで、目視では気づきにくい水分不足やストレスを早期に検知可能。これにより病害のリスクを未然に減らし、作物ロスを最小化します

3. 品質・収量データのフィードバック

収穫後に選果機で測定した糖度やリコピン含有量などを、栽培データと突き合わせることで「どの条件で高品質なトマトが収穫できたか」を検証。次の栽培計画に直接反映できるサイクルが生まれます。

4. 経営改善への応用

資材使用量や作業時間などのデータを整理することで「どこにコストがかかっているのか」「作業効率をどう改善できるのか」が可視化され、経営判断の材料になります。

データ活用で広がる可能性

集めたデータは、AIやシミュレーションと組み合わせることで大きな力を発揮します。

- 収量や品質の予測モデルを構築し、出荷計画を最適化

- 病害虫リスクを事前に察知し、防除コストを削減

- AI潅水装置による自動灌水で、水ストレスを抑制し品質を安定化

このようにデータ活用は、「経験や勘に頼らない農業」への転換を後押しし、精密農業・スマート農業の基盤をつくります。

Happy Qualityの取り組み

Happy Qualityでは、植物そのものの状態を可視化するための研究・開発に取り組んでいます。特に、植物の萎れをデータ化・可視化する技術や気孔の開閉といった植物生理情報をリアルタイムで取得できるデバイスを開発し、農家がより確実な判断を下せるよう支援しています。

また、「ハピトマ」栽培では、収穫したすべてのトマトを選果機にかけ、糖度やリコピン量を計測しています。このデータをハウスごとに蓄積し、次の栽培に活かすことで、可販果率90%以上という高水準の成果を実現。データに基づくフィードバックが、品質向上と安定経営につながっています。

▶︎詳しい事例は資料でご覧いただけます。

スマート農業の第一歩は「何を測り、どう活かすか」を考えることです。環境・作物・作業・収穫という4つの基本カテゴリを中心に、自分の農場に合ったデータを整理することで、効率化と品質向上を同時に実現できます。

経験や勘だけに頼らない、データに基づく農業。そこから新しい農業経営の未来が始まります。