農業は依然として労働災害が多い産業のひとつです。最新のデータでは、2023〜2024年の農業における死亡事故は年間約236人。その6割以上(62.3%)が農業機械作業に起因し、その多くは転倒や転落が原因です。加えて、65歳以上の高齢者が全体の約85%を占めており、安全教育の強化が急務となっています。

本記事では、こうした現状を踏まえながら、VRを活用した危険体験教育の可能性について説明します。

VRによる危険体験教育の広がりと意義

近年、教育や研修の分野でVR(仮想現実)を活用した危険体験教育が注目されています。従来の講義やテキスト教材では「知識として理解はできても、現場で危険を直感的に察知する力が育ちにくい」という課題がありました。

そこでVRは、危険な場面をリアルに再現し、作業者に“自分ごと”として体験させることが可能です。例えば、刈払機の操作中に石が跳ねる瞬間や、脚立からバランスを崩して転落する感覚を没入的に再現できます。現実の現場でこうした事故をわざと起こすことは不可能ですが、VRなら安全に、しかも何度でも体験できます。

このように、VR危険体験は「知識の理解」だけでなく「体験に基づく記憶の定着」を可能にし、従業員の危険感受性を引き上げる手法として急速に広がってきています。

VR危険体験の主な効果

従来の教育はどうしても「頭で理解する」に偏りがちでしたが、VRは身体感覚を伴う“実体験”を提供できる点が最大の強みです。ここではVR危険体験がもたらす代表的な効果を整理します。

| 効果項目 | 内容 |

|---|---|

| 体験学習の強化 | VRを通して危険な体験を感覚的に学ぶため、記憶に強く残る |

| 学習定着性の向上 | 視覚・聴覚・身体に訴える没入体験が理解を深める |

| 繰り返し学習が可能 | 天候や現場条件に左右されず安全に何度でも体験可能 |

| 教育コストの最適化 | 現場で事故を起こさずに危険体験を再現でき、効率的な安全教育が可能 |

従来の安全教育とVR体験の違い

安全教育にはいくつかの手法がありますが、それぞれに特徴と課題がありました。VR体験教育は、それらを補完する新しいアプローチとして位置づけられます。

- 講義型教育知識を広く伝えることはできても、臨場感が不足し「理解はできても実践力が伴わない」ケースが多い。

- 現場OJT(実地教育)現場での感覚を学べる一方で、危険を伴う作業をそのまま教育に利用するのはリスクが大きく、事故発生の懸念もある。

- VR体験で得た知識を「疑似体験」で裏付けでき、OJTのように危険を伴わず安全に学べる。再現性も高く、教育効果が安定している。

このように、VRは従来の教育手法を置き換えるのではなく、「知識→体験→定着」というサイクルを強化する役割を担います。

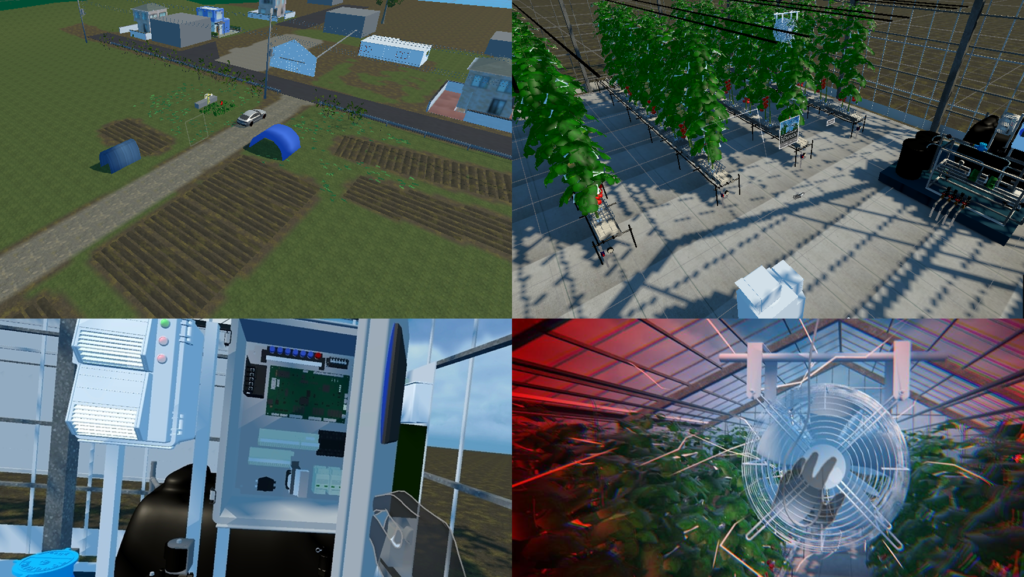

Happy Safetyの取り組み紹介

Happy Qualityが提供する「Happy Safety」では、農業現場における危険体験をVRで再現し、安全且つリアルな学びを提供しています。座学で得た知識を、没入的な体験によって“自分ごと化”し、体験 → 振り返り → 再体験というサイクルで理解と行動の定着を促します。短時間で繰り返せるため、新人研修・繁忙期前の再教育・学校や地域の講習会など、幅広い場面に組み込みやすいのが特長です。

- リリース記念として、刈払機作業のコンテンツが無料配布中(2025年10月22日まで)

- 今後、トラクターの巻き込み事故、粉砕機などのリスクシーンも追加予定

- 研修現場や農業教室において、事故防止と体験学習を両立させる教材として期待されています

農業現場では、不慣れな作業や高齢者の作業者が多いことから、労働災害のリスクは依然高い状況にあります。VRによる危険体験教育は、事故を未然に防ぎ、従事者自身が“危険をリアルに感じて理解する”機会を提供します。Happy Safetyは、その最前線として、農業分野から安全教育の未来を築く第一歩となれるように開発を続けています。